Eine defekte Lithium-Ionen-Batterie ist wie eine tickende Zeitbombe – und die Folgen sind oft verheerend. In Recyclinganlagen führt ein Akkubrand nicht selten zu einem Totalschaden. So geschehen im Mai an einem Standort der REMONDIS-Gruppe in der Gemeinde Dörentrup im Nordosten Nordrhein-Westfalens, als vermutlich ein Kurzschluss in einer Lithium-Ionen-Batterie zu einem Brand führte, der sich auf mehr als 3.000 Quadratmetern ausbreitete. Die Bilanz: über 200 Feuerwehrleute waren mehr als 12 Stunden im Einsatz. Zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt. Ein Teil des Hallendaches stürzte ein.

„Bis zu 30-mal am Tag brennt es in Recyclingbetrieben in Deutschland“

Was in Dörentrup geschehen ist, ist fast schon Alltag in der Entsorgungswirtschaft. „Bis zu 30-mal am Tag brennt es in Recyclingbetrieben in Deutschland“, sagt REMONDIS-Geschäftsführer Thorsten Feldt. Dass nicht jedes Mal die Feuerwehr ausrücken muss, liegt zum einen an dem beherzten Eingreifen der Mitarbeiter. „Alle unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Brandhelfer“, sagt Feldt.

Zum anderen haben die Unternehmen der Kreislaufwirtschaft in den vergangenen Jahren Millionen in den Brandschutz investiert, um ihre Investitionen zu schützen: Von einfachen Feuerlöschern, die für den schnellen Einsatz zu hunderten in den Anlagen hängen, über Wärmebildkameras bis hin zur KI-gestützten Objekterkennung – Recyclingstandorte sind in Bezug auf den Brandschutz längst Hightech-Betriebe. Dennoch ist das Risiko eines Batteriebrandes so hoch, dass kaum noch jemand einen Recyclingbetrieb versichern will.

30 Mal am Tag…

…brennt es wie in diesem Video irgendwo in einer Recycling- oder Entsorgungsanlage in Deutschland, vermutlich weil Lithium-Ionen-Batterien falsch entsorgt worden sind. Dieser Brand konnte Gott sei Dank durch das beherzte Eingreifen der Mitarbeiter gelöscht werden, bevor Schlimmeres passiert.

Häufig verstecken Lithium-Ionen-Batterien sich in unscheinbaren Produkten wie singenden Grußkarten oder tanzenden Teddybären

Brandschutz allein reicht nicht

Das Beispiel Dörentrup zeigt, dass Brandschutzmaßnahmen nicht ausreichen, um Anlagen und Mitarbeiter zu schützen. „Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass möglichst keine Lithium-Ionen-Akkus mehr falsch entsorgt werden“, sagt Thorsten Feldt. „Sonst geht unsere Recyclinginfrastruktur buchstäblich in Flammen auf. Über Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und eine resiliente, klimafreundliche Rohstoffversorgung brauchen wir uns dann nicht mehr unterhalten.“

Ein Problem ist, dass Lithium-Ionen-Batterien nicht immer als solche zu erkennen sind. Häufig verstecken sie sich in unscheinbaren Produkten, wie beispielsweise singenden Grußkarten oder tanzenden Teddybären. „Der Verbraucher weiß dann häufig gar nicht, dass es sich rechtlich um ein Elektroaltgerät handelt, das über den Wertstoffhof entsorgt werden muss“, sagt Thorsten Feldt. Ergebnis: Die Grußkarte landet dann als so genannter „Fehlwurf“ samt Lithium-Ionen-Batterie in der Papiertonne, der Teddybär samt Stromquelle im Restmüll.

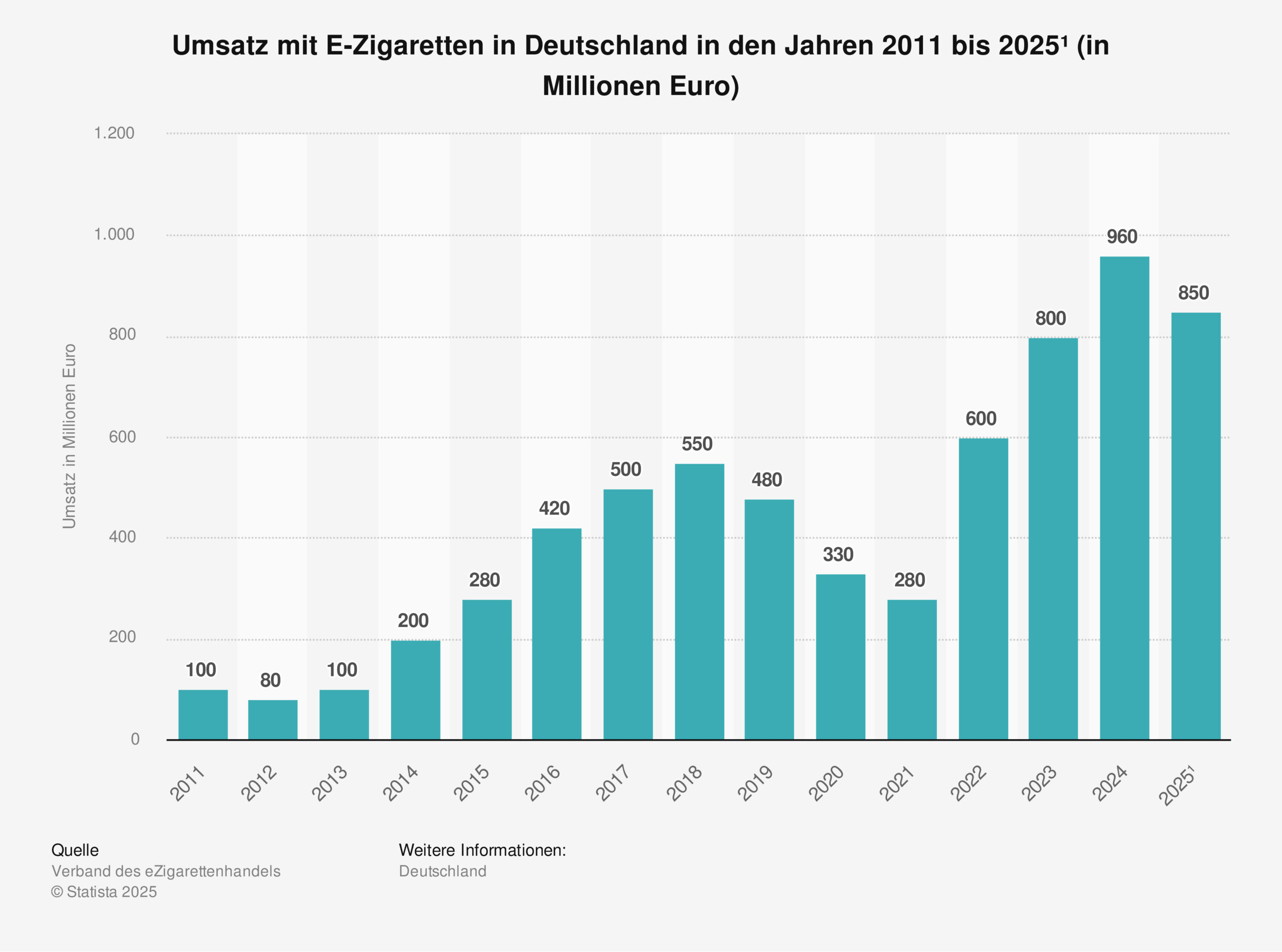

Ein besonderes Ärgernis sind Einweg-E-Zigaretten, die einen Akku fest verbaut haben und nach einmaliger Nutzung mit teils hoher Restladung entsorgt werden müssen. „Solche Produkte dürfte es eigentlich gar nicht geben“, kommentiert Thorsten Feldt. „Sie sind nicht nur eine gigantische Verschwendung kritischer Rohstoffe, sondern auch eine Gefahr für unsere Kinder.“ Die meist chinesischen Hersteller überfluten seit einigen Jahren den deutschen Markt mit den süß schmeckenden, süchtig machenden Wegwerfartikeln. Seit 2021 hat sich der Umsatz der Branche fast vervierfacht und betrug 2024 fast eine Milliarde Euro.

Aufgrund des Gefahrenpotenzials von Einweg-E-Zigaretten ist es verwunderlich, dass diese Produkte überhaupt noch in Deutschland verkauft werden dürfen. „Um unsere Kinder und unsere Infrastruktur zu schützen, brauchen wir ein Verkaufsverbot für Einweg-E-Zigaretten“, ist Thorsten Feldt überzeugt, der auch Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) ist.

Dass das geht, beweist das Lachgas-Verbot, das die Bundesregierung jüngst beschlossen hat. Lachgas hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Partydroge entwickelt. Die nicht ganz restentleerten Kartuschen landen oft im Restmüll oder in der Gelben Tonne und sorgen für erhebliche Schäden in Verwertungsanlagen. „Was bei Lachgas geht, geht auch bei E-Zigaretten“, ist Feldt überzeugt. Großbritannien hat es vorgemacht: Hier sind Einweg-E-Zigaretten seit dem 1. Juni verboten. Auch die EU-Staaten Belgien und Frankreich sind in den letzten Jahren mit nationalen Verboten für Einweg-Vapes mutige Schritte gegangen.

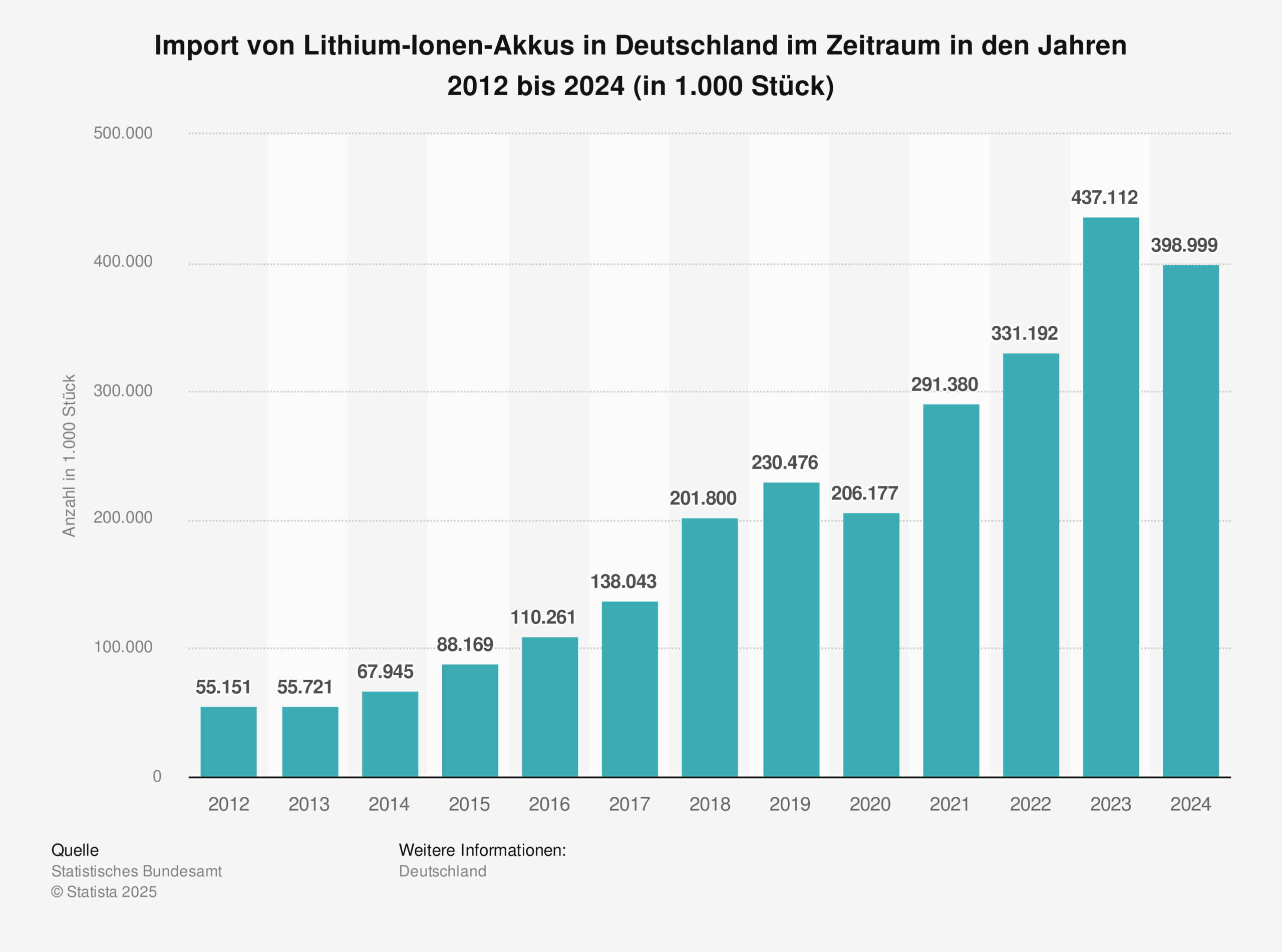

Durch ein Verbot von Einweg-Vapes gäbe es eine Gefahrenquelle weniger. Doch gelöst wäre das Problem damit nicht. Denn in immer mehr Produkten ist eine Lithium-Ionen-Batterie verbaut. Rund 400 Millionen Lithium-Ionen-Akkus wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes allein 2024 in Deutschland eingeführt. Hinzu kommen rund 74 Millionen Lithium-Rundzellen – jene Kleinstbatterien, die beispielsweise in Grußkarten stecken.

Warum Akkubrände so gefährlich sind

Lithium-Ionen-Akkus verfügen über eine viel höhere Energiedichte als vergleichbare Systeme. Sie können also auf sehr kleinem Raum sehr viel Energie speichern – und dadurch Handys, Laptops und andere mobile Geräte mit ausreichend Strom versorgen. Doch diese höhere Leistungsfähigkeit hat ihren Preis. Denn kommt es zu einem Kurzschluss, kann eine gefährliche Dynamik in Gang kommen. Ein Kurzschluss entsteht, wenn der so genannte Separator, der Plus- und Minuspol voneinander trennt, beschädigt wird. Dann wird die sehr dicht gespeicherte Energie unkontrolliert freigesetzt. Anfangs läuft die chemische Reaktion meist unbemerkt ab. Doch im Inneren des Gehäuses heizt sich der Akku langsam auf, wodurch immer mehr Energie freigesetzt wird – am Ende geht es dann ganz schnell: Eine über 1.000 Grad heiße Stichflamme schießt aus dem Plastikgehäuse und setzt alles in Brand, was auch nur in der Nähe ist. Möglich ist auch eine Explosion des Akkus, mit ebenso verheerenden Folgen. „Thermisches Durchstarten“ nennen Experten diese zerstörerische Dynamik.

„Die Politik lässt die Kreislaufwirtschaft im Regen stehen“

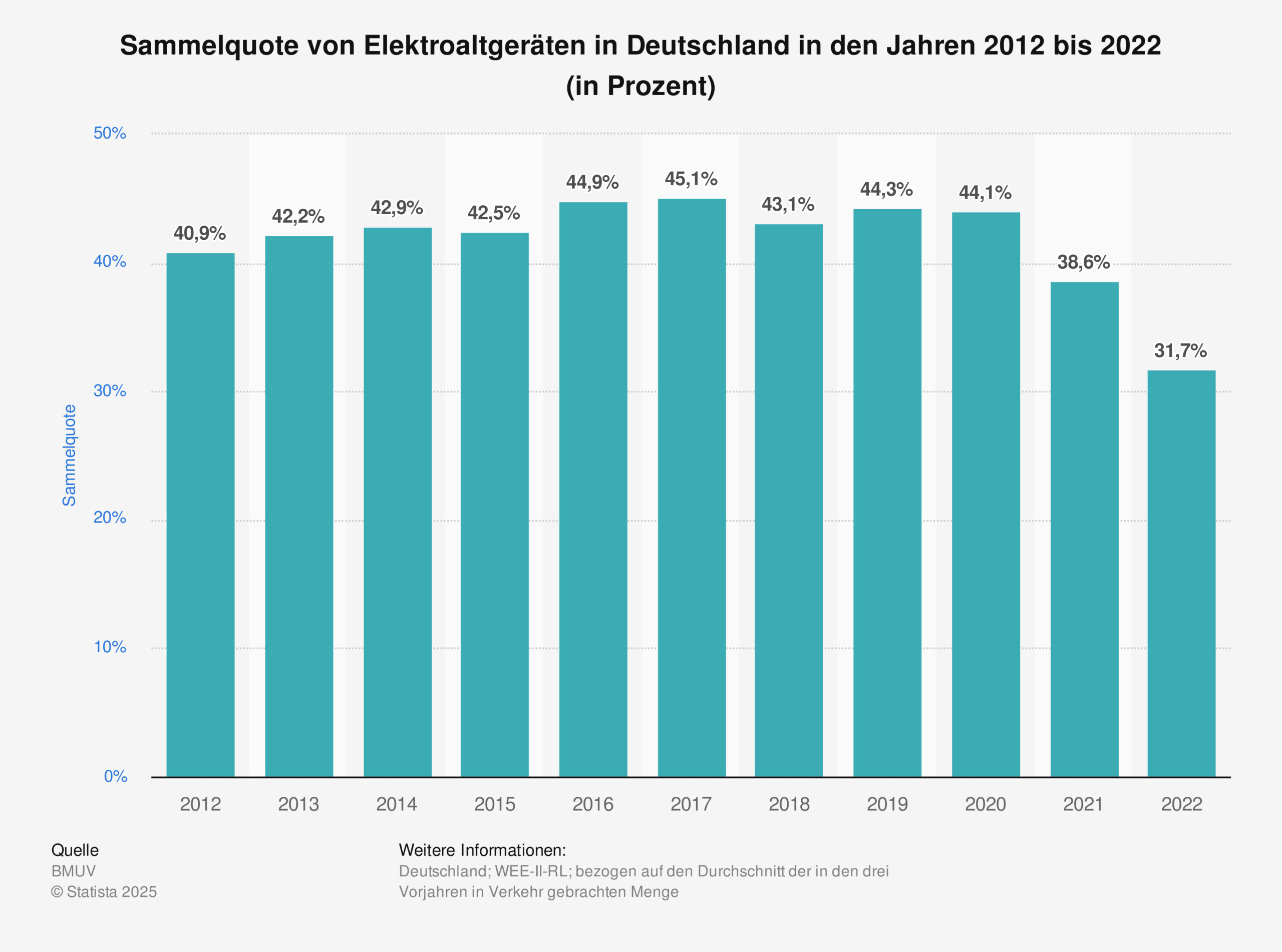

„Wir brauchen einen regulatorischen Rahmen, der stabil genug ist, um der absehbaren Elektrifizierung von immer mehr mobilen Produkten Stand zu halten“, sagt Feldt. Problematisch sei unter anderem das Sammelsystem für Elektroaltgeräte in Deutschland. Die Sammelquote lag nach Angaben des Bundesumweltministeriums im Jahr 2022 bei gerade mal 31,7 Prozent – Negativrekord.

Auch die getrennte Sammlung von Altbatterien erreicht mit Sammelquoten von knapp über 50 Prozent nicht jenes Niveau, das ausreicht, um die die Recyclinginfrastruktur ausreichend vor Batteriebränden zu schützen. Aus diesem Grund wirbt der BDE seit vielen Jahren für die Einführung eines Batteriepfandes. „Es braucht ein Pfand auf alle Lithium-Batterien – ob lose oder fest eingebaut“, so BDE-Vizepräsident Feldt. „Das würde die Sammelquoten deutlich erhöhen, eine sichere, fachgerechte Entsorgung und besseres Recycling ermöglichen und unsere Mitarbeiter und Anlagen schützen“.

Doch die Politik sträubt sich seit Jahren dagegen. Auch im jüngsten Entwurf des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) fehlt sowohl das Batteriepfand, als auch eine von der Branche erwartete Erweiterung der Herstellerverantwortung auf Brandprävention und Schadensregulierung. Dies könnte durch einen Brandschutzfonds gelöst werden, in den alle Hersteller und Inverkehrbringer von Batterien einzahlen und über den sie sich beispielsweise an den Kosten für Brandschutzmaßnahmen sowie an den durch ihre Produkte entstandenen Schäden beteiligen. „Nichts davon ist im Entwurf des ElektroG enthalten. Die Politik lässt die Kreislaufwirtschaft im Regen stehen“, so Thorsten Feldt.

Bildnachweise: Bild 1: Shutterstock: DestinaDesign, Freepik: kjpargeter; Bild 2: Adobe Stock: jcfotografo; Bild 3: YarikL