Städte und urbane Zentren sind gewaltige Rohstofflager. Das Umweltbundesamt geht von einem Infrastruktur- und Gebäudebestand in Deutschland von 28 Milliarden Tonnen aus. Insbesondere die Energiewende und die Anpassung an den Klimawandel werden in den kommenden Jahren für einen für alle spürbaren Umbau der urbanen Infrastruktur sorgen. Um diesen Umbau möglichst ressourcenschonend zu gestalten, ist ein geordneter, selektiver Rückbau unumgänglich.

In Kürze

Der Gebäudebestand in Deutschland wächst auf rund 33 Milliarden Tonnen, während gleichzeitig lediglich etwa 13,5 % des Bedarfs an Gesteinskörnungen durch Recyclingmaterialien gedeckt werden. REMONDIS fordert deshalb einen konsequenten selektiven Rückbau und eine saubere Trennung der Baustoffe vor Ort, um Materialkreisläufe zu schließen, den Klimaschutz zu stärken und die Rohstoffwende zu sichern.

Mit voller Wucht knallt der birnenförmige Stahl gegen die Wand aus Beton. Ohrenbetäubender Lärm durchdringt die Stille des Augenblicks, wenn der Baggerfahrer die tonnenschwere Abrissbirne mit schwingenden Bewegungen an das Gebäude lenkt. Scheiben zerspringen, Putz springt meterweit vom Einschlagsort, die staubige Luft verschnürt die Atemwege. Jahrzehntelang war die Abrissbirne der einfachste und vermeintlich kostengünstigste Weg, abgewirtschaftete Gebäude, baufällige Brücken oder die Bausünden der Vergangenheit loszuwerden. Plattmachen, neu bauen und den Bauschutt auf eine möglichst nahe gelegene Deponie kippen: maximale Effizienz für eine lineare Wirtschaft – und für eine Welt, die beide Augen vor der Endlichkeit natürlicher Rohstoffe verschlossen hatte. Doch ein „Weiter so“ wird es nicht geben, denn der Klimawandel schreitet voran. Starkregenereignisse einerseits und längere Dürreperioden andererseits zeigen die Schattenseiten eines Wohlstands, der auf Kosten des ökologischen Gleichgewichts erkauft wurde. Sie fordern die urbane Infrastruktur heraus und erzwingen unter anderem ein intelligenteres Regenwassermanagement nach dem Schwammstadtprinzip. Gleichzeitig muss die Energie-Infrastruktur des fossilen Zeitalters zurückgebaut und jene für erneuerbare Energien errichtet werden. Beide Effekte werden dafür sorgen, dass ganze Städte in den kommenden Jahren umgebaut und an die neuen Bedingungen angepasst werden müssen.

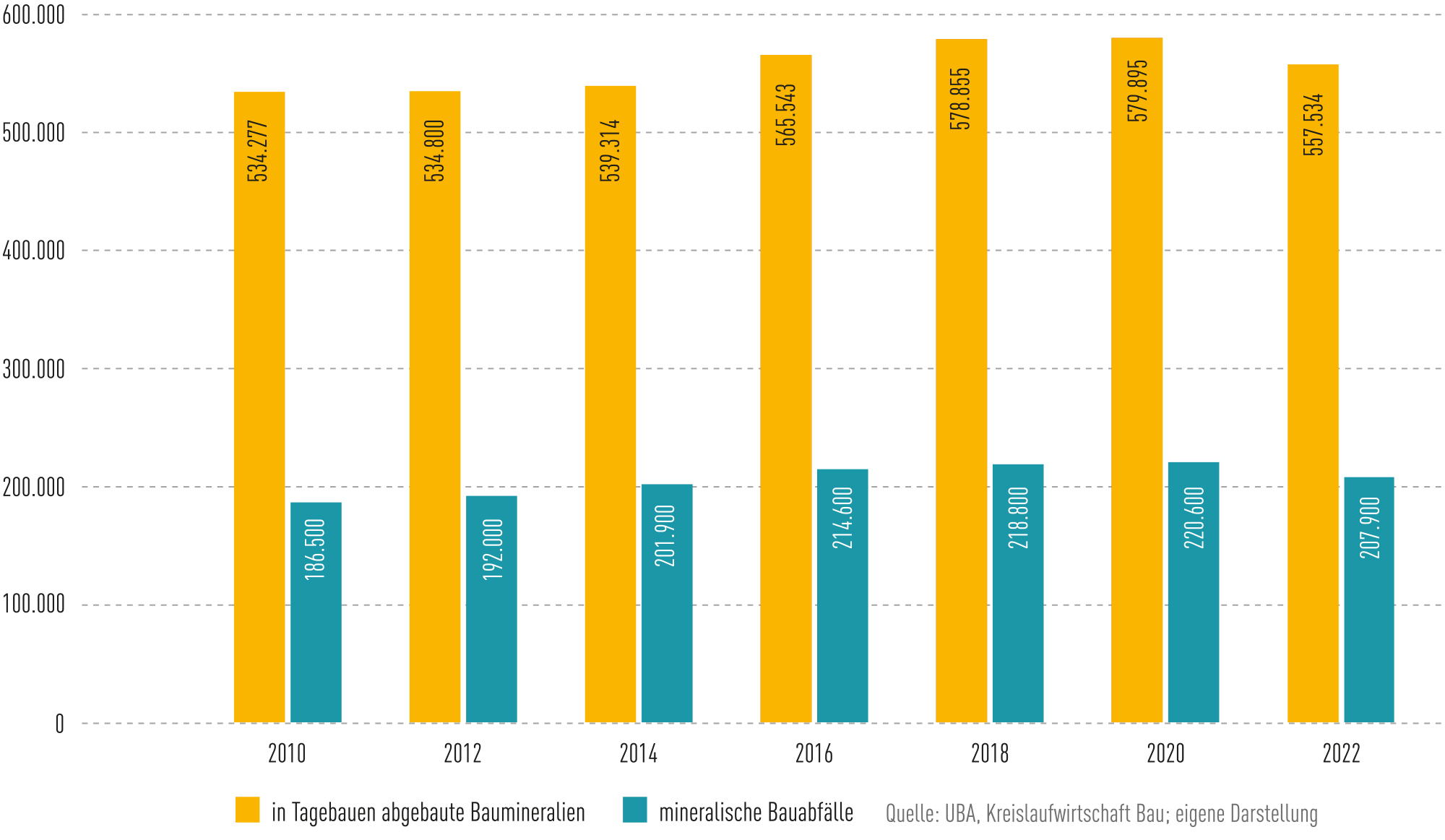

Verwendete Primärrohstoffe und Abfallaufkommen im Bausektor (in 1.000 Tonnen)

Immer mehr Materialien werden verbaut

Auf rund 28 Milliarden Tonnen Material hatte das Umweltbundesamt den Gebäude- und Infrastrukturbestand für das Jahr 2010 geschätzt. Und immer mehr Bausub-stanz kommt hinzu: Dem UBA zufolge hat Deutschland im Jahr 2022 rund 557 Millionen Tonnen Primärrohstoff in Tagebauen abgebaut, um Baumaterial zu gewinnen. Dem stand im selben Jahr nach Angaben der Kreislaufwirtschaft Bau – einem Kooperationsprojekt von Verbänden der Bau- und der Kreislaufwirtschaft – ein Bauabfallaufkommen von rund 208 Millionen Tonnen gegenüber. Die Menge der in Deutschland verbauten Materialien ist allein 2022 also um gut 350 Millionen Tonnen gewachsen. Rechnet man diesen Wert hoch und addiert ihn zu der geschätzten Bausubstanz von 28 Milliarden Tonnen aus dem Jahr 2010, dürfte das Material im Gebäude- und Infrastrukturbestand im Jahr 2025 bei etwa 33 Milliarden Tonnen liegen.

Wie viel davon zurück- und umgebaut werden muss, um Gebäude, Straßen und Städte zukunfts- und enkeltauglich zu gestalten, ist unklar. Doch der Berg wird gewaltig sein. Kreislaufwirtschaft kann dazu beitragen, den notwendigen Umbau nachhaltig zu gestalten. Hier ist noch viel Luft nach oben: Der Kreislaufwirtschaft Bau zufolge sind von den im Jahr 2022 angefallenen 208 Millionen Tonnen Bauabfall zwar 90 Prozent verwertet worden, doch eine Kreislaufwirtschaft ist das noch lange nicht. Denn aktuell werden lediglich rund 13,5 Prozent des Bedarfs an Gesteinskörnungen durch Recyclingbaustoffe gedeckt.

Die Menge der in Deutschland verbauten Materialien ist allein 2022 um gut 350 Millionen Tonnen gewachsen.

Nur ein selektiver Rückbau ermöglicht effizientes Ressourcenmanagement

„Um den Anteil recyclingfähiger Stoffströme zu steigern, benötigen wir eine möglichst gute Getrennthaltung an der Anfallstelle“, sagt Berthold Heuser von dem zur REMONDIS-Gruppe gehörenden Baustoffrecycler REMEX. Die Abrissbirne kann einen solch homogenen Stoffstrom nicht hervorbringen: Zwar liegt der Mineralikanteil von Gebäuden nach Angaben des Informationssystems Gebaute Umwelt des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung bei rund 90 Prozent, doch die übrigen zehn Prozent können ausreichen, dass der gesamte Abfallstrom eines Gebäudes als nicht recycelbar oder gar gefährlich klassifiziert werden muss. „Da hilft dann auch kein Sortieren mehr. Die Deponie ist in diesem Fall die einzige Entsorgungsoption“, sagt Heuser.

Bauschutt ist eine hervorragende Grundlage für REMEXIT, da er vorwiegend aus Materialien wie Beton, Klinker, Ziegel, Asphalt, Kies und Sand besteht.

Problematisch ist, dass es bis heute keine verbindlichen Regeln gibt, wie Gebäude zurückgebaut werden müssen. Die rechtlichen Vorgaben stammen nach Angaben des Deutschen Abbruchverbandes im Wesentlichen aus den allgemeinen Regelungen zur Abfallhierarchie und Getrennthaltung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Die Gewerbeabfallverordnung sieht darüber hinaus einen verpflichtenden, selektiven Rückbau sowie eine getrennte Sammlung der in der Verordnung aufgeführten Materialien vor. Dazu zählen unter anderem Glas, Kunststoffe, Metalle und Holz.

Doch beim Vollzug der Gewerbeabfallverordnung nehmen es die Behörden nicht immer ganz genau: Seit Jahren beklagen Unternehmen und Verbände der Kreislaufwirtschaft, dass die Verordnung in vielen Bundesländern praktisch nicht vollzogen wird. „Das ist leider auch bei Bauabfällen nicht anders“, sagt Heuser. Manche Bundesländer – beispielsweise Brandenburg – haben Leitfäden für den selektiven Rückbau herausgegeben. Doch diese sind nicht mehr als eine Empfehlung und rechtlich unverbindlich.

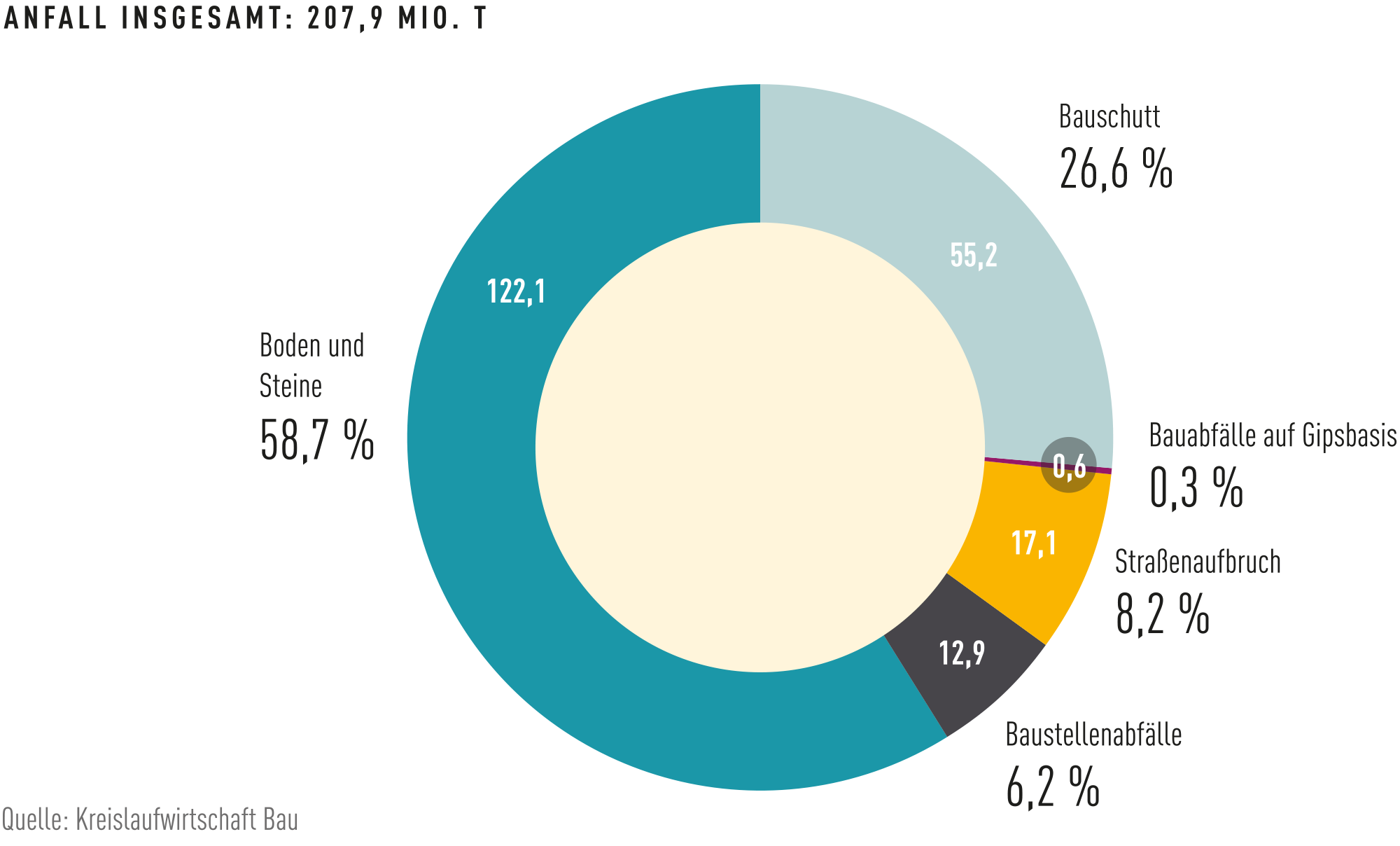

Statistisch erfasste Mengen mineralischer Bauabfälle 2022 (in Mio. t)

Was im Falle eines selektiven Rückbaus mit dem mineralischen Anteil heute schon möglich ist, zeigt REMEX mit seinem Ersatzbaustoff-Erzeugnis REMEXIT. REMEXIT wird in den Recyclinganlagen von REMEX aus Bauschutt und Straßenaufbruch hergestellt. Jährlich stellt REMEX mehr als zwei Millionen Tonnen des Recyclingbaustoffs an über 20 Standorten her.

„Bauschutt ist eine hervorragende Grundlage für REMEXIT, da er vorwiegend aus Materialien wie Beton, Klinker, Ziegel, Asphalt, Kies und Sand besteht“, erklärt Heuser. Durch moderne Sieb- und Ausleseverfahren können bei der Bauschuttaufbereitung unterschiedliche Körnungen erzeugt werden. Diese werden in gezielten Mischungsverhältnissen zu den diversen REMEXIT-Gesteinskörnungen kombiniert, die aufgrund ihrer positiven physikalischen Eigenschaften insbesondere im Straßen- und Erdbau eingesetzt werden. So eignet sich REMEXIT unter anderem für den Einsatz als Frostschutz- oder Schottertragschicht in Straßen aller Belastungsklassen – unter anderem auch auf Autobahnen.

Solarmodule: Hochwertige Rohstoffe benötigen selektiven Rückbau

Auch wenn die Mineralik in Bezug auf Gewicht und Volumen der mit Abstand größte Abfallstrom aus dem Bausektor ist, spielen andere Stoffströme deshalb keine geringere Rolle. So wächst aus einer rohstoffstrategischen Perspektive die Bedeutung ausgedienter Photovoltaikanlagen, da sie unter anderem Silizium, Silber und Kupfer enthalten. „Der Rücklauf alter Solarmodule ist sehr schlecht“, sagt Tim Wilms, Geschäftsführer der REMONDIS Electrorecycling GmbH, einer Gesellschaft der TSR Group, und verweist auf die Zahlen der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR). Über 800.000 Tonnen PV-Module haben die Hersteller und Vertreiber von Solaranlagen im Jahr 2023 demnach auf den Dächern von privaten Hausbesitzern verbaut. Im selben Jahr sind über die Abholkoordination der EAR allerdings nur knapp 2.000 Tonnen in das Recyclingsystem zurückgekommen. „Die Photovoltaik befindet sich insbesondere im B2C-Bereich noch immer im Markthochlauf. Daher ist eine gewisse Diskrepanz zwischen Input- und Outputmengen normal“, sagt Tim Wilms. Doch die Rücklaufquoten sind so gering, dass viele Experten über den Verbleib rätseln – und vermuten, dass das eine oder andere PV-Modul im Baumischabfall-Container statt in der getrennten Sammlung landet. „Das Problem ist, dass bei diesen niedrigen Mengen kaum jemand eine Recyclinganlage errichtet“, so Wilms weiter.

Über 800.000 Tonnen PV-Module haben die Hersteller und Vertreiber von Solaranlagen im Jahr 2023 demnach auf den Dächern von privaten Hausbesitzern verbaut.

Das alte Problem von Henne und Ei: Bei den geringen Mengen errichtet niemand eine Recyclinganlage – und weil es keine Recyclinganlage gibt, wird der Sinn einer getrennten Sammlung in Frage gestellt. Um diesen Teufelskreis der Ressourcenverschwendung zu durchbrechen, geht REMONDIS Electrorecycling nun voran – und achtet dabei streng auf die Einhaltung der Abfallhierarchie. „Im vergangenen September haben wir in Lünen eine Prüfanlage zur Wiederverwendung von gebrauchten PV-Modulen in Betrieb genommen“, erzählt Tim Wilms.

Denn Module mit einer Restkapazität von über 150 Watt sind grundsätzlich für eine Wiederverwendung geeignet. „Neben dem Leistungstest führen wir einen sogenannten High-Pot-Test durch. Damit prüfen wir, ob sich die Module noch für Hochspannung eignen“, so Wilms weiter. Außerdem sei eine Prüfung auf Glasbrüche obligatorisch. „Nach der Prüfung erhält das Gerät eine Prüfnummer und kann an einen Händler weiterverkauft werden.“

Doch jedes PV-Modul wird irgendwann altersschwach. Dann ist der Rohstoffgehalt der einzige Wert, den die Altmodule noch haben. Auch wenn das Aufkommen derzeit niedrig ist, wird für die Zukunft eine wahre Schwemme an PV-Modulen erwartet, die nicht mehr nutzbar sind und recycelt werden sollten, um Rohstoffe für die europäische Industrie zu sichern. So erwartet die Internationale Energieagentur, dass 2030 allein in Deutschland bis zu einer Million Tonnen PV-Altmodule für das Recycling anfallen werden. Im Jahr 2050 sollen es sogar 4,3 Millionen Tonnen sein.

REMONDIS Electrorecycling will mit eigenen Recyclingkapazitäten dafür sorgen, dass die in den Altmodulen verbauten Rohstoffe hochwertig recycelt werden und wieder in den Produktionskreislauf zurückfließen können. Aus diesem Grund hat die niederländische Tochtergesellschaft MIREC im vergangenen November eine Recyclinganlage zur stofflichen Verwertung defekter Module in Betrieb genommen. „Die Anlage entfernt den Aluminiumrahmen und die Steckerbox des PV-Moduls, separiert die Glasfraktionen vom Backend und ermöglicht so eine stoffliche Trennung der einzelnen Fraktionen. So kommen wir hier auf eine stoffliche Recyclinglösung von über 80 Prozent des Inputgewichts“, sagt Wilms. Weitere Anlagenoptimierungen sollen in Zukunft dafür sorgen, dass die Recyclingquote auf 90 Prozent steigt.

Doch die nach wie vor niedrige Rücklaufquote bereitet Wilms Sorgen. „Um die Sammelmenge zu steigern, bieten wir verschiedene Transportmöglichkeiten an“, sagt der Geschäftsführer von REMONDIS Electrorecycling. Schwesterunternehmen aus der REMONDIS-Gruppe könnten darin Photovoltaikmodule im Falle eines Gebäuderückbaus getrennt erfassen lassen. „Nur wenn alle mitmachen, kann die Rohstoffwende gelingen“, ist Wilms überzeugt.

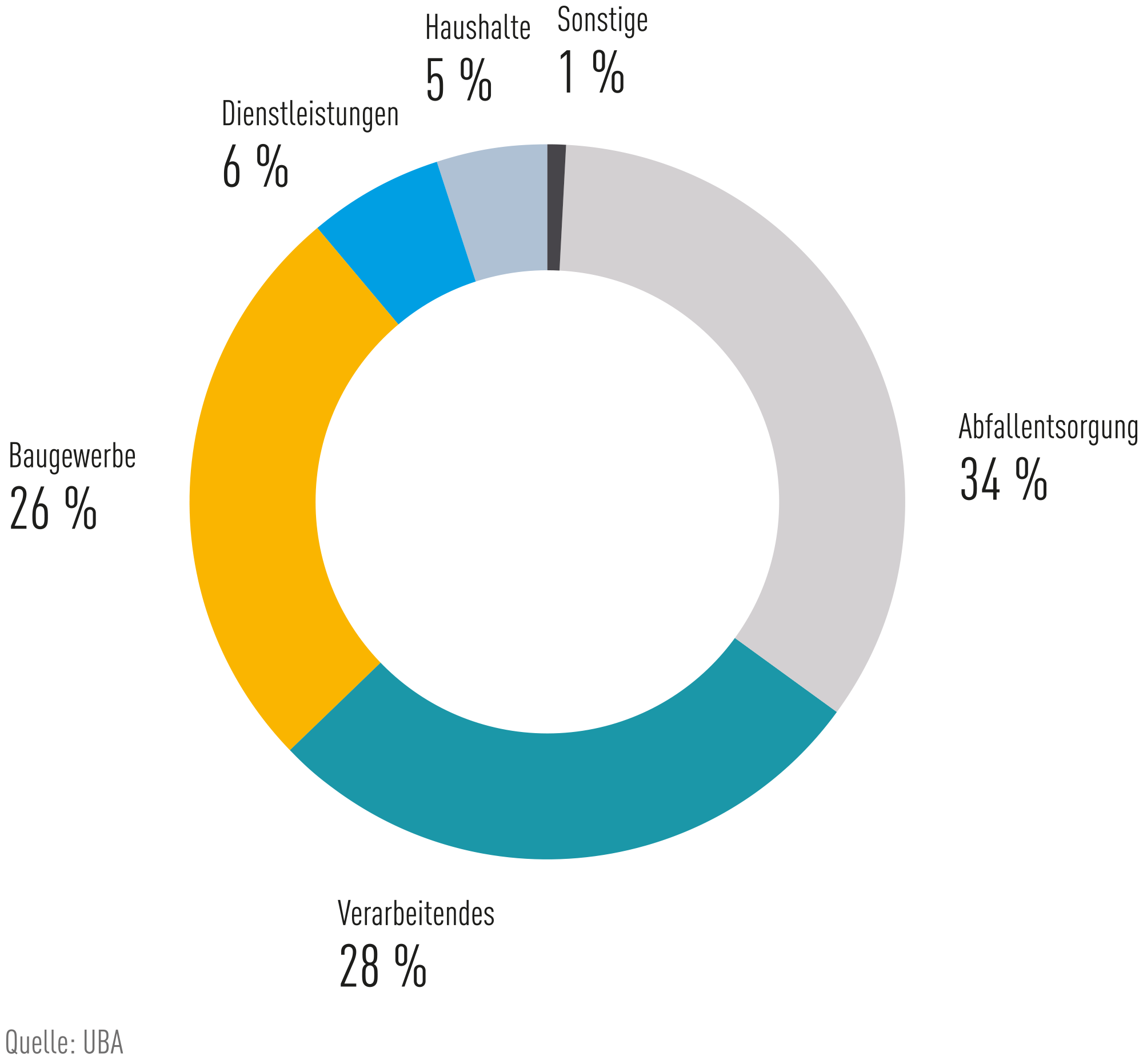

Glasrecycling: Auf die Reinheit kommt es an

Das von REMONDIS Electrorecycling ausgebaute Glas aus PV-Anlagen wird innerhalb der REMONDIS-Gruppe verwertet. „Ein Photovoltaikmodul besteht je nach Modell zu 80 bis 90 Prozent aus Glas“, weiß Christoph Bildstein, Geschäftsführer von REMONDIS Recycling. Werden die Solarmodule im Rahmen eines Rückbaus an der Anfallstelle sauber getrennt, lässt sich das Glas hervorragend recyceln.

Deutlich problematischer können Störstoffe im Fensterglas aus dem Rückbau oder der Renovierung von Gebäuden das Recycling beeinträchtigen – wenn das Glas an der Anfallstelle nicht sauber von anderen Stoffen, insbesondere der Mineralik, getrennt erfasst wurde. Probleme bereiten dann kleinste Mineralikpartikel, die trotz sorgfältiger Aufbereitung weiterhin dem Glas anhaften können. Wird das Glas bei Temperaturen von 1.200 bis 1.300 Grad Celsius im Produktionsprozess geschmolzen, können diese Anhaftungen zu sogenannten Einschlüssen führen, die je nach Größe die Stabilität des Fensterglases beeinträchtigen können, in jedem Fall aber die Optik und die Durchsicht stören.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der beiden Kreislaufwirtschaftsverbände BDE und bvse schätzt das Potenzial im Fensterglasrecycling auf rund 100.000 Tonnen jährlich.

„Aus diesem Grund war die Flachglasindus-trie bei der Nachfrage nach Recyclingglas bislang eher zurückhaltend“, so Bildstein weiter. Das hänge mit dem branchenüblichen Produktionsverfahren zusammen: Flachglas werde in Floatglaswannen praktisch endlos produziert und anschließend zugeschnitten. Im Falle eines Einschlusses ist der Verlust vergleichsweise groß. Aus diesem Grund wird das recycelte Glas aus dem Gebäudebereich in der Regel in anderen Produktionsprozessen verwertet.

Doch auch in der Flachglasindustrie wächst das Interesse an Recyclingrohstoffen. Derzeit würden in der Industrie Versuche unternommen, den Rezyklatanteil im Flachglas zu erhöhen. Hintergrund ist das Bemühen der Hersteller, CO2 einzusparen, um die eigene Treibhausgasbilanz zu verbessern. Der Industrie ein fundiertes Marktpotenzial zu nennen, ist derzeit allerdings nicht möglich.

„Es gibt keine gesicherten Zahlen über das Aufkommen von Altglas aus dem Gebäudebereich“, sagt Christoph Bildstein. Auch hier spielt der lasche Vollzug der rechtlichen Rahmenbedingungen – insbesondere der Gewerbeabfallverordnung – eine unrühmliche Rolle: Weil die Behörden in vielen Bundesländern kaum hinschauen, verschwindet ein großer Teil des Wertstoffpotenzials in Abfallgemischen und damit in den Verbrennungsanlagen des Landes. „Es gibt niemanden, der diese Daten erhebt, weil sie unter diesen Bedingungen nicht zu erheben sind“, so Bildstein. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der beiden Kreislaufwirtschaftsverbände BDE und bvse schätzt das Potenzial im Fensterglasrecycling auf rund 100.000 Tonnen jährlich. Davon kämen aber nur rund 25.000 Tonnen bei den Recyclern an.

PVC-Fensterrahmen: Ein unterschätztes Recyclingpotenzial

Wo Fensterglas anfällt, gibt es auch Fensterrahmen – in der Regel aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Fensterrahmen aus dem Kunststoff Polyvinylchlorid, besser bekannt als PVC, sind sehr gut recycelbar. „Die Herausforderung sind die Anfallmengen“, sagt Mario Husemann, einer der beiden Geschäftsführer von RE:CORE. Das Netzwerk Rewindo bezifferte das Bruttopotenzial an Altfenstern, -rollläden und -türen im Jahr 2023 auf knapp 67.000 Tonnen – bundesweit.

RE:CORE ist ein Joint Venture der REMONDIS-Gruppe und des Gebäudehüllenspezialisten Schüco. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist es, die Kreislaufwirtschaft von PVC-Alt-Elementen mit zahlreichen Partnerschaften auf unterschiedlichen Ebenen zu fördern. „Dass RE:CORE selbst ein Joint Venture ist, hilft hierbei sehr“, sagt Husemann. Denn die langfristig angelegte Partnerschaft verbindet die Kernkompetenzen beider Unternehmen perfekt, um zukunftsorientiert eine zirkuläre Bauwirtschaft voran zu treiben, in der eine zuverlässige Versorgung mit umwelt- und klimafreundlichen Rohstoffen gewährleistet wird. Jede Tonne PVC-Rezyklat spart im Vergleich zur Herstellung von Neuware zwei Tonnen CO2 und 16.400 Kilowattstunden Strom, heißt es bei Rewindo.

Doch um dieses Klimaschutzpotenzial zu heben, müssen die Altfenster im Rahmen eines Gebäuderückbaus getrennt erfasst werden. Partnerschaften und Kooperationen an der Anfallstelle sollen die getrennte Erfassung erleichtern und hochwertige Monofraktionen schaffen. „REMONDIS verfügt über ein deutschlandweites Netzwerk in der Entsorgungslogistik“, so Husemann. „Dieses Netzwerk nutzen wir, um Altfensterprofile sortenrein zu erfassen und zu transportieren.“ Damit will RE:CORE die Abgabe von PVC-Altmaterial für seine Partner so einfach wie möglich gestalten, um große Mengen auffangen und der Kreislaufwirtschaft zuführen zu können. Gerade auch die Annahme von kleineren Mengen aus dem Gebäuderückbau von Handwerksbetrieben, kleinen Baufirmen und selbst von Privatleuten kann damit abgebildet werden.

Doch das reicht nicht aus. Seit Mitte Oktober ist RE:CORE daher auch als Partner bei Rewindo gelistet. Darüber hinaus will RE:CORE sein Partnernetzwerk weiter ausbauen. „Je dichter unser Partnernetzwerk ist, umso effizienter ist die kreislaufwirtschaftliche Wertschöpfung, bestehend aus Logistik, Aufbereitung, Recycling und Rezyklateinsatz“, sagt Husemann.

Aluminiumfenster: Recycling spart Energie und verbessert CO2-Bilanz

Beim Rückbau von Gebäuden fallen nicht nur Fensterprofile aus PVC an. Etwa ein Viertel der in Deutschland verbauten Fensterprofile und Fassadenprofile sind aus Aluminium. Das Metall galt lange Zeit als nachteilig für den Fensterbau, insbesondere hinsichtlich der Wärmedämmung. Aluminium weist im Vergleich zu Kunststoff oder auch Holz eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit auf – und neigte dazu, insbesondere in den kalten Monaten die Wärme von innen nach außen zu leiten. „Moderne Fensterrahmen aus Aluminium sind mit Isolierstegen aus Polyamid und Polyurethan ausgestattet. Sie verhindern, dass Wärme von innen nach außen geleitet wird“, sagt Marcus Kröger, Projektleiter Aluminium Recycling Schüco International KG. Das Unternehmen Schüco bietet ganzheitliche Lösungen für nachhaltige Gebäudehüllen. Dabei bietet besonders der Werkstoff Aluminium, wie er in den Bauelementen verwendet wird, ein enormes zirkuläres Potenzial, da er nahezu unendlich oft recycelt werden kann.

Der CO2-Fußabdruck eines Fensterrahmens aus Primäraluminium ist relativ groß, denn das Metall aus dem Erz Bauxit zu gewinnen, ist enorm energiehungrig. „Recycling ist hier deutlich im Vorteil“, sagt Tim Holtmann von der zu REMONDIS gehörenden TSR Group. „Der Einsatz von Recyclingrohstoffen führt, neben der Schonung natürlicher Ressourcen zu Einsparungen von CO2 und Energie gegenüber der Produktion aus Primärrohstoffen.“

Der CO2-Fußabdruck von Aluminiumfensterprofilen wird in Zukunft immer mehr ein relevanter Faktor in der Baubranche. Denn nach der im April des vergangenen Jahres verabschiedeten EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden müssen Bauherren ab dem Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus für ihre Gebäude berechnen und offenlegen. Berücksichtigt werden also sowohl die beim Betrieb eines Gebäudes anfallenden CO2-Emissionen als auch der CO2-Rucksack der verbauten Materialien. Fensterprofile aus Primäraluminium werden hier deutlich zu Buche schlagen.

„Aluminiumfenster bieten ein enormes zirkuläres Potenzial.“

Marcus Kröger, Projektleiter Aluminium Recycling Schüco International KG

Recyclingrohstoffe sind eine Alternative, müssen aber über eine entsprechende Qualität verfügen. „Wir haben als TSR Group mit TSR136 einen hochwertigen Recyclingrohstoff im Portfolio, der die besonders hohen Anforderungen zahlreicher Industrieanwendungen erfüllt, sodass der Recyclinganteil in der Produktion deutlich erhöht werden kann“, sagt Holtmann. Kröger bestätigt das und ergänzt: „Unsere Lieferanten können TSR136 ohne weitere Aufbereitung als Basismaterial einsetzen.“

Genau dieser Recyclingrohstoff soll künftig intensiviert dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck von Aluminiumfensterprofilen zu senken. Um dem Markt diese umweltfreundliche Alternative zu bieten, arbeiten TSR und Schüco an einem Rücknahmesystem zur Erschließung von Rohstoffquellen aus dem Gebäudebereich. Ziel ist es, Altfenster und -fassaden aus Aluminium aus Rückbau- und Renovierungsprojekten zu gewinnen und zu TSR136 aufzubereiten.

Eigens hierzu wurde die RE:CORE metals GmbH gegründet, um Recyclingangebote aus einer Hand im Markt anbieten zu können. Dabei wird TSR136 verwendet, um daraus neue Fensterprofile herzustellen.

Schüco vermarktet unter anderem die mit TSR136 hergestellten Fensterprofile als Ultra Low Carbon. „Unsere Fensterprofile aus Ultra Low Carbon Aluminium senken den CO2-Fußabdruck von Gebäuden erheblich, und das bei gleichbleibender Produktqualität“, sagt Kröger. „Statt 7,11 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Aluminiumprofil fallen bei unseren Produkten aus Ultra Low Carbon nur 1,99 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Aluminiumprofil an – das bedeutet, dass bei einem Gebäude mit 40 Tonnen ULC-Profilen im Vergleich zu Standard-Profilen über 200 Tonnen CO2 eingespart werden!“

Ein geschlossener Kreislauf, der das Klima schont – und der am besten funktioniert, wenn die Ausbaumaterialien an der Anfallstelle sauber getrennt und erfasst werden. „Zusammen mit unseren Partnern leisten wir daher Aufklärungsarbeit – bei Fensterbauern, Rückbau-Unternehmen und Bauherren“, sagt Holtmann. Das soll ein Bewusstsein für die Bedeutung einer getrennten Sammlung schaffen. Bei größeren Projekten werde die getrennte Erfassung von Fensterprofilen sowie die Rückführung des Materials in den Kreislauf bereits öfter als früher in den Ausschreibungen adressiert. Das helfe bei der sortenreinen Erfassung des Inputmaterials.

Altholz – klimaneutrale Bioenergie aus der Region

Auch Altholz aus dem Baubereich kann sinnvoll verwertet werden – wenn es auf der Baustelle sortenrein erfasst wurde. Grundsätzlich unterliegt das Altholzaufkommen wie viele andere Materialströme den konjunkturellen Zyklen. „In der aktuellen wirtschaftlichen Lage Deutschlands dürfte das Altholzaufkommen bei rund acht Millionen Tonnen pro Jahr liegen“, schätzt Annette Hansberg, Betriebsleiterin bei der REMONDIS Holzaufbereitung GmbH, Rhein-Wupper. Das Unternehmen managt unter anderem die Altholzverwertung in weiten Teilen des Rheinlandes. „In konjunkturell guten Zeiten kann das Aufkommen auch zehn Millionen Tonnen oder mehr betragen“, so Hansberg. Rund 26 Prozent des Altholzes stammen laut einer Studie der Fachhochschule Münster für das Umweltbundesamt aus dem Baubereich. „Wie viel davon allerdings aus dem Gebäuderückbau stammt, wissen wir nicht.“ Die Datenlage ist – wie auch bei anderen Stoffströmen – dürftig.

In der Regel wird Altholz aus dem Rückbau in Biomassekraftwerken thermisch verwertet. Das liegt an der spezifischen Behandlung von Bauholz. „Es handelt sich um Konstruktionshölzer, die oft chemisch behandelt wurden, um sie vor Pilzbefall zu schützen oder die Entflammbarkeit zu senken“, sagt Hansberg. Die chemische Behandlung macht das Bauholz langlebiger, senkt aber die Möglichkeiten, das Material stofflich zu verwerten. „Problematisch ist, dass sie optisch nicht erkennen können, ob das Holz behandelt worden ist und womit.“ Aus Gründen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes und um das für das Recycling vorgesehene saubere Holz zu schützen, werden Konstruktionshölzer in Deutschland grundsätzlich thermisch verwertet.

Doch die energetische Nutzung des Altholzes in einem modernen Biomasseheizkraftwerk ist nicht weniger nachhaltig. „Konstruktionshölzer aus dem Gebäuderückbau haben eine lange Nutzungsdauer von manchmal 50 oder mehr Jahren hinter sich. In dieser Zeit ist das einst verbaute Holz nachgewachsen.“

Rund 26 Prozent des Altholzes stammen laut einer Studie der Fachhochschule Münster für das Umweltbundesamt aus dem Baubereich.

Holzabfälle gemäß Abfallbilanz in Deutschland 2016, aufgeteilt nach Wirtschaftszweigen

Die energetische Verwertung des Altholzes hilft Kommunen, Industrie und Energieversorgern bei der Umsetzung der Energie- und Wärmewende, denn Altholz ist ein heimisch verfügbarer, klimaneutraler Energieträger – und entsprechend begehrt: Bereits jetzt übersteigt die am Markt verfügbare thermische Verwertungskapazität das Altholzaufkommen deutlich. Hinzu kommt, dass sich derzeit viele neue Biomasseheizkraftwerke in der Planung oder im Bau befinden. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall da“, sagt Hansberg. Das schlägt sich auch im Preis nieder: „Die Differenz der Kosten pro Tonne zwischen der Verwertung von Baumischabfall in einer Müllverbrennungsanlage und sortenrein erfasstem Altholz aus einem selektiven Rückbau in einem Biomasseheizkraftwerk ist wirtschaftlich spürbar“, so Hansberg weiter. „Diesen wirtschaftlichen Anreiz geben wir natürlich an unsere Kunden weiter.“

Auf eine getrennte Erfassung der Wertstoffe auf der Baustelle zu achten, lohnt sich daher auch für den Bauherrn. Ob Altholz, Mineralik, Elektroaltgeräte wie gebrauchte Photovoltaikmodule, Fensterglas, Aluminium- oder Kunststofffensterrahmen: Die Entsorgung wird deutlich günstiger, wenn das Material schon auf der Baustelle sauber getrennt wird. Der selektive Rückbau ist klima- und ressourcenschonend, steigert die Resilienz und spart Kosten. Die getrennte Erfassung der anfallenden Baumaterialien ist der erste – und fundamental wichtige – Schritt für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im Baubereich. Die Abrissbirne gehört daher ins Museum – oder ins Recycling.

„In der aktuellen wirtschaftlichen Lage Deutschlands dürfte das Altholzaufkommen bei rund acht Millionen Tonnen pro Jahr liegen.“

Annette Hansberg, Betriebsleiterin REMONDIS Holzaufbereitung GmbH, Rhein-Wupper

Bildnachweise: Bild 1: Adobe Stock: beast01, sizsus, DSN_1, Mathias Weil; Bild 2: Adobe Stock: OMD, beast01; Bild 3: Adobe Stock: beast01; Bild 4: Adobe Stock: Javier De La Torre/ADDICTIVE STOCK, beast01; Bild 5: Adobe Stock: beast01, Studio Harmony; Bild 6, 7: Adobe Stock: beast01, Maksim; Bild 8: Adobe Stock: philipk76; Bild 9: Adobe Stock: Mathias Weil, beast01; Bild 10: Adobe Stock: beast01; Bild 11: Adobe Stock: detailfoto, beast01