Bremerhaven, Anfang der 1970er Jahre. Die Deponien sind verfüllt, der Stadt am Elbe-Weser-Dreieck droht der Entsorgungsnotstand. Viele Optionen hat die Stadt mit etwas mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht: Im Stadtgebiet gibt es keine weiteren Flächen, die für eine Deponie geeignet wären, und im niedersächsischen Umland will niemand den Müll aus Bremerhaven haben. Also machten die Verantwortlichen der Stadt aus der Not eine Tugend und planten ein Müllheizkraftwerk (MHKW), das seit 1976 zur Energieversorgung der Stadt beiträgt.

Die Weitsicht dieser Entscheidung, die auch unter den Erfahrungen der Ölkrise getroffen wurde, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und sie erzählt einiges darüber, wie einfallsreich, lautlos und pragmatisch die Bremerhavener seit Jahrzehnten die Herausforderungen des Strukturwandels angehen. „Unser MHKW läuft schon immer in Kraft-Wärme-Kopplung“, sagt Dr. Addissou Lothar Makonnen, einer der beiden Geschäftsführer der BEG. Modernste Technik in einer Zeit, in der die meisten deutschen Kommunen ihren Müll noch achtlos auf die Deponie kippten. „Die Entscheidung für das Müllheizkraftwerk war ein strategischer Schritt, um nachhaltige Verwertungspraktiken in Bremerhaven zu etablieren und die Abfallprobleme dauerhaft zu lösen“, so Makonnen weiter.

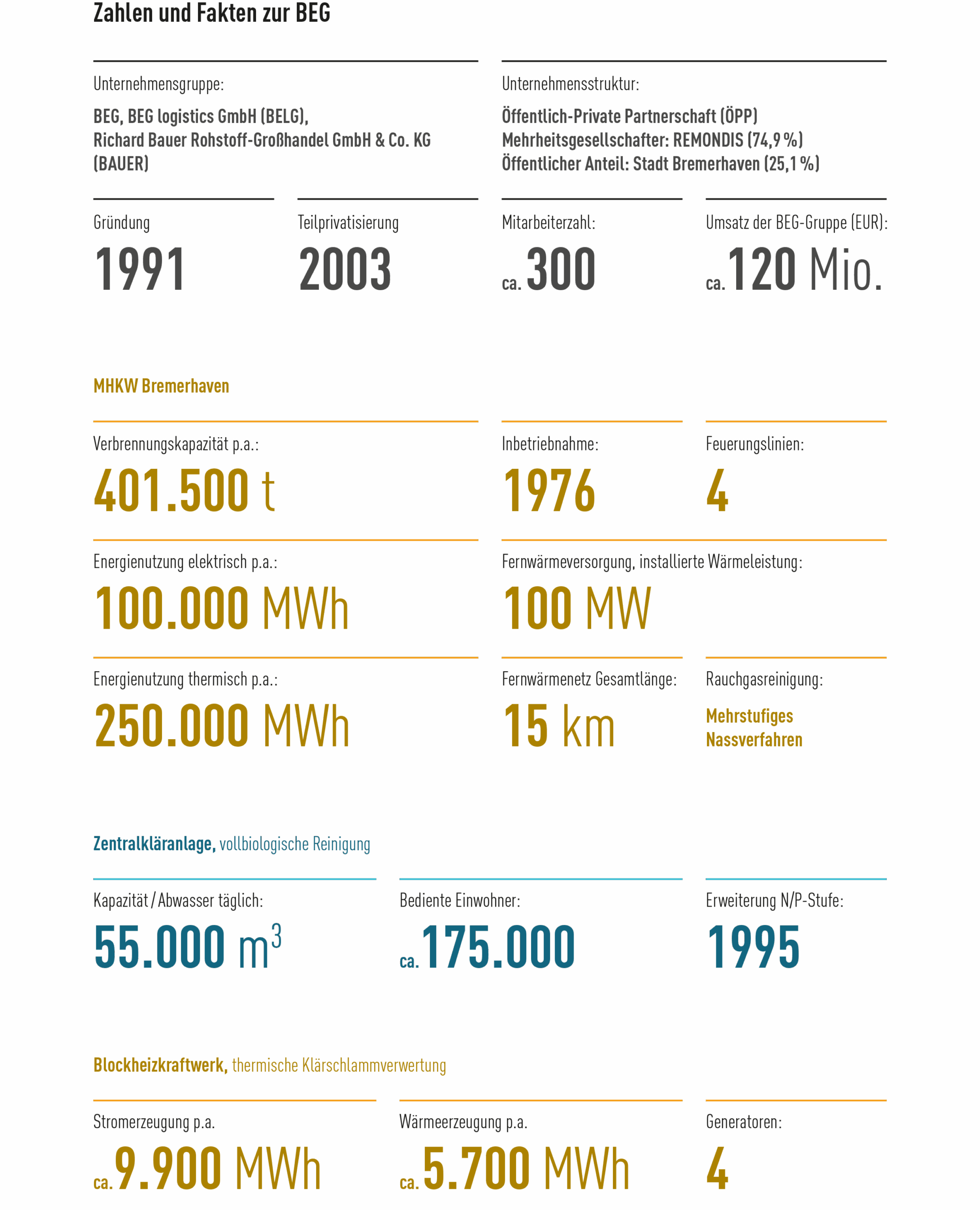

Früher waren die Aufgaben der Abfallverwertung und der Abwasseraufbereitung auf zwei separate Gesellschaften verteilt. Für die Abfallverwertung war die Gemeinnützige Müllbeseitigungsanlage Bremerhaven GmbH (MBA) zuständig, die Abwasserreinigung übernahm die Zentralkläranlage Bremerhaven GmbH (ZKA). „Aber warum braucht man dafür zwei getrennte Gesellschaften? In einer Gesellschaft kann man Synergien nutzen“, sagt Makonnen. Daher legten die Bremerhavener die beiden Gesellschaften Anfang der 1990er zur Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) zusammen. Diese Fusion legte den Grundstein für eine zentrale Organisation der Abfallverwertung und Abwasserbehandlung in Bremerhaven – ein Modell, das in Deutschland Schule machen könnte.

In Kürze

In Bremerhaven vereint die BEG, eine Partnerschaft der Stadt Bremerhaven und REMONDIS, Abfallverwertung und Abwasseraufbereitung zu einem effizienten Kreislaufsystem. Während das Müllheizkraftwerk seit 1976 zur Energieversorgung der Stadt beiträgt, reinigt die Kläranlage täglich rund 55.000 m³ Abwasser energieautark. Der Fokus nachhaltiger Stadtentwicklung liegt künftig auf dem Ausbau der Fernwärme, der Einführung einer vierten Reinigungsstufe und der Modernisierung des Kanalnetzes.

Die neue Gesellschaft, ursprünglich als gemeinnützige GmbH gegründet, ermöglichte es der Stadt Bremerhaven, Synergien zu nutzen und eine effizientere Infrastruktur für die Entsorgung zu schaffen. „MBA und ZKA waren kommunale Gesellschaften, die getrennt voneinander existierten und zu 100 Prozent der Stadt Bremerhaven gehörten“, erinnert sich Stefan Ketteler, ebenfalls Geschäftsführer der BEG. Die Zusammenlegung habe dazu beigetragen, dass die BEG ihre Ressourcen effizienter nutzen und schneller auf veränderte Anforderungen reagieren kann.

Die Vulkan-Krise erschüttert Bremerhaven

Doch Mitte der 1990er Jahre erlebte Bremerhaven eine wirtschaftliche Erschütterung, die als Vulkan-Krise bekannt wurde. Die Krise wurde durch die Insolvenz der traditionsreichen Vulkan-Werft ausgelöst, die ein wichtiger Arbeitgeber und wirtschaftlicher Motor der Region war. Der Zusammenbruch dieses maritimen Giganten bedeutete nicht nur den Verlust tausender Arbeitsplätze, sondern brachte auch erhebliche finanzielle Probleme für den Stadthaushalt mit sich.

Wieder reagierten die Bremerhavener mit einer diese Stadt prägenden Mischung aus Einfallsreichtum und Pragmatik: Um ihre finanzielle Lage zu stabilisieren, entschied sich die Stadt, Teile der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH (BEG) zu privatisieren.

Im Zuge dieser Umstrukturierung wollte zunächst ein Konsortium aus den damaligen Stadtwerken Bremen (der heutigen swb), dem Bremer Entsorger Nehlsen und der damaligen Rethmann AG die Anteile von 74,9 Prozent der BEG übernehmen. Weil das aus kartellrechtlichen Gründen nicht möglich war, übernahm im Jahr 2003 schließlich die heutige REMONDIS-Gruppe die Anteile, während Nehlsen über eine Holdinggesellschaft einen kleinen Anteil von fünf Prozent am privatisierten Teil der BEG erhielt. Dies markierte den Beginn der erfolgreichen Öffentlich-Privaten Partnerschaft, die heute für effiziente und nachhaltige Verwertungslösungen in Bremerhaven steht.

Bremerhaven punktet nicht nur mit einer malerischen Kulisse. Auch in der Kreislaufwirtschaft wurden hier früh Maßstäbe gesetzt – einfallsreich und pragmatisch

Feuer: Das MHKW als Fels in der Brandung

Als Öffentlich-Private Partnerschaft baute die BEG das MHKW zu einem Fels in der Brandung aus. Es bietet in wirtschaftlich stürmischen Zeiten sowohl Ent- als auch Versorgungssicherheit. Denn heute ist das MHKW auch ein bedeutender Faktor in der Energieversorgung der Stadt am Elbe-Weser-Dreieck: „Das Fernwärmenetz in Bremerhaven wird fast ausschließlich von unserem MHKW gespeist“, sagt Makonnen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch die Nutzung der Abwärme können fossile Brennstoffe eingespart und die Fernwärme kann mit umweltfreundlicher Abwärme aus der thermischen Behandlung dekarbonisiert werden. Der nicht recycelbare Abfall muss so oder so verbrannt werden; die dabei entstehende Wärme zu nutzen, schont Ressourcen und ist damit elementarer Bestandteil einer verantwortungsbewussten Kreislaufwirtschaft.

Der Gesetzgeber sieht das inzwischen genauso. Mit dem neuen Wärmeplanungsgesetz (WPG) wird die Abwärme, die bei der thermischen Behandlung von Abfällen entsteht, nun als gleichwertig mit erneuerbaren Energien betrachtet. Das Gesetz stuft die Abwärme als unvermeidbar ein und betrachtet sie somit praktisch als klimaneutral, was ihre Verwendung für die Fernwärmeversorgung begünstigt. In Bremerhaven ist diese neue Rechtslage bereits seit vielen Jahren gelebte Realität.

Nicht nur im Wärmebereich, auch in der Stromversorgung der Küstenstadt übernimmt die BEG elementare Aufgaben der Daseinsvorsorge. Denn das Müllheizkraftwerk ist der größte Stromerzeuger in Bremerhaven. „Im Falle des Falls hätten wir damit im Bereich der Notstromversorgung eine wichtige Funktion“, erklärt Makonnen.

Dass die BEG diese bedeutende lokale Rolle einnehmen konnte, hat sie regelmäßigen Investitionen in modernste Technologien sowie weitsichtigen Entscheidungen zu verdanken. Seit der Teilprivatisierung der BEG haben regelmäßige Investitionen in Anlagen und Infrastruktur höchste Priorität. „Das Wichtigste war und ist, die bestehende Infrastruktur auszubauen und an die Erfordernisse unserer Zeit anzupassen“, betont Ketteler.

„Das Wichtigste war und ist, die bestehende Infrastruktur auszubauen und an die Erfordernisse unserer Zeit anzupassen.“

Stefan Ketteler, Geschäftsführer BEG

Feuer: Das Müllheizkraftwerk trägt seit 1976 zur Energieversorgung der Stadt bei

Wasser: Die Zentralkläranlage bietet Entsorgungssicherheit für insgesamt 175.000 Menschen

Wasser: Technologische Höchstleistungen in der Zentralkläranlage

Auch die Zentralkläranlage (ZKA) ist ein Paradebeispiel für diese strategische Weitsicht. Sie ist mit einer täglichen Reinigungsleistung von 55.000 Kubikmetern Abwasser die größte ihrer Art im REMONDIS-Unternehmensverbund und bietet Entsorgungssicherheit für insgesamt 175.000 Menschen. Die ZKA reinigt nicht nur die Abwässer der rund 115.000 Bremerhavener, sondern auch jene der Stadt Langen, der Gemeinde Loxstedt, des Fischerei- und Überseehafens sowie aus Teilbereichen der Gemeinde Schiffdorf.

Eine der herausragenden Stärken der Zentralkläranlage ist ihre Energieautarkie. Dank der Rückgewinnung von Energie aus Klärgas und der Nutzung von modernen Blockheizkraftwerken betreibt die BEG die Anlage seit 2015 wärme- und stromautark. In vielen Städten sind die Kläranlagen der größte kommunale Energieverbraucher – nicht so in Bremerhaven.

„Uns war immer wichtig, neben den ökonomischen ebenfalls die ökologischen Aspekte in unsere Entscheidungen einzubeziehen“, betont Ketteler. Das betrifft auch das 600 Kilometer lange Kanalnetz, das die BEG im Auftrag der Stadt Bremerhaven betreibt. „Jedes Jahr sanieren wir sechs bis sieben Kilometer des Kanalnetzes“, sagt Ketteler. Rund 4,5 Millionen Euro lässt sich die BEG das jährlich kosten.

Gemeinsam besser – in einer vertrauensvollen Partnerschaft

Weil die BEG auch dank der Öffentlich-Privaten Partnerschaft wirtschaftlich effizient arbeitet, belasten diese Ausgaben nicht den kommunalen Haushalt. Auch Abfallgebühren müssen nicht mehr aus dem Haushalt quersubventioniert werden. Stattdessen erzielt die Stadt Gewinne aus dem Betrieb der BEG. Hinzu kommen 300 sichere Arbeitsplätze in einer Stadt, die nach wie vor einen herausfordernden Strukturwandel durchlebt.

Dass es so gut läuft zwischen der Stadt Bremerhaven und REMONDIS, liegt auch am fairen und vertrauensvollen Umgang der Partner. „Das Vertrauen zwischen REMONDIS und der Stadt Bremerhaven war von Anfang an da“, sagt Ketteler. So werden beispielsweise Entscheidungen in den Gremien einstimmig getroffen. Kommunale Belange werden dadurch genauso berücksichtigt wie betriebswirtschaftliche Erfordernisse. Das harmonische Zusammenwirken fördert die Leistungsfähigkeit der BEG und sorgt für eine geräuschlose Dienstleistung im Bereich der Daseinsvorsorge.

Auch für die Zukunft hat die BEG ehrgeizige Pläne. Im Bereich der Abwasserbehandlung stehen weiterhin die Sanierung von Abwasserkanälen und die Einführung einer vierten Reinigungsstufe an. „Hier sind wir bereits im regen Austausch mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und anderen Kläranlagenbetreibern“, sagt Ketteler.

In der Abfallsparte will die BEG das Müllheizkraftwerk weiterentwickeln und die Fernwärmeversorgung ausweiten, um die Energieversorgung kontinuierlich zu dekarbonisieren. „Das ist nicht nur gut für das Klima, wir müssen auch von weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Entwicklungen unabhängiger werden, die wir hier vor Ort nicht beeinflussen können“, sagt Makonnen.

Die Fernwärmeversorgung soll langfristig ausgeweitet werden

Weitsicht, Einfallsreichtum und Pragmatik werden auch in Zukunft die Geschicke der BEG leiten – und dank einer starken Partnerschaft braucht die Stadt Bremerhaven die Investitionskosten nicht zu fürchten.

„Wir müssen von weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Entwicklungen unabhängiger werden, die wir hier vor Ort nicht beeinflussen können.“

Dr. Addissou Lothar Makonnen, Geschäftsführer BEG

Bildnachweise: Bild 1: Adobe Stock: New Africa, DedMityay, © REMONDIS; Bild 2: Adobe Stock: venemama; Bild 3 – 7: © REMONDIS